◇山登り◇ 日光市(足尾) 銅親水公園~大平山~社山 おおひらさん:1959.8m しゃざん:1827m  2024,10,31 訪問 爺 (参考になりません) |

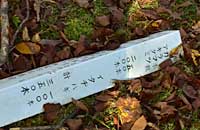

1、銅親水公園(三川ダム)~松木尾根~1805P~大平山(松木山) 2、大平山~黒檜岳分岐~社山~阿世潟峠~銅親水公園 銅親水公園に到着したのは午前4時過ぎ.これなら、4時半には出発出来るかな、と、車から下りて夜空を見上げると、雲一つなく星が瞬いていた.気温は(車載で4度).ちょっと寒い.簡単に支度して、力カップうどんを食べ、出掛けるか、、と、再び外に出て星空を眺め、久し振りだし2-3枚くらい撮っておくか、と、いつも乗っけている三脚にカメラを取り付け、夜空にレンズを向けた. 2カット撮って、ちょっと位置を変え、オリオン座にレンズを向け、露光開始してすぐに、かなり明るい流れ星が.いやあ、驚いた.細い線を引く流れ星は何度か撮れていたが、こんなに明るく尾を引いたのを撮れたのは初めて. 又、出ないかなと〝二匹目のドジョウ〟を狙ってみるが、それ以降出る事はなかった.むむむ、時間を費やしてしまった.結局出発出来たのは5時丁度.中厚手のジャケットの下に、やはり中厚手のセーターを着込み丁度良い.林道を約3km歩き、尾根の取り付き点に着く.此処からは登りになるから、セーターは脱いだ. 松木尾根取り付き点は尾根末端ではなく、1179m三角点ピークより東に分岐する支尾根の末端だ.出だしから急斜面だけど、三角点からはそれ程急ではない尾根歩きになる.(時々急斜面は出てくるけど) |

|