◇山登り◇ 栃木県日光市 鳴虫山、火戸尻山 なきむしやま:1104m ほどじりやま:852m  2022,12,23 訪問 爺 (あまり参考になりません) |

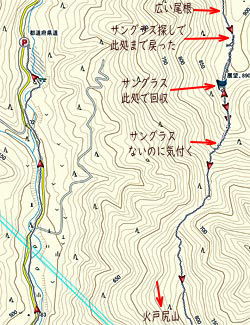

〝栃百〟に火戸尻山という山がある.変わった名前の山だが何故そういう名前の山なのかは判らない.大体、〝火戸〟とは、女性のあそこの事を云うそうだ.山の形がそんなんだろうか? 下野新聞社の〝栃百〟ガイドブック(2005年発行)の写真に見る山の姿は、そうは見えない(と、思う) その火戸尻山には2011年6月に一度登っている.(未レポ) 蕎麦屋さんの脇の林道をしばらく車で登って、山頂往復だったが、あまり覚えていない.ただ、林道終点が登山口で滝があったり、猫岩ってのがあって、やけに急な登山道を登ったっけ、、、位. わざわざ行ってその山一つでは、一日の時間がもったいないから、近く(とは言えないけど)にある、鳴虫山か、高平山と繋げて行く事にした.スタートは鳴虫山~の場合往復にするか、県道を使って周回.この場合の県道歩きは結構長い.一方高平山からでは火戸尻山北の996P経由し一旦東沢へ下降.892Pからの南尾根に登って尾根通しで戻るか、県道に出て高平山登山口に戻るか、、だから爺の場合中々大変だ(周回を前提とした場合で、戻るという選択肢はない) という事から前者(鳴虫山から)に決めましょう. ルートは県道277号の滝ヶ原峠手前614Pから少し南、鳴虫山(登山道)1050m鞍部に出る尾根裾を登る.後は稜線を火戸尻山へ.駐車地は鳴虫山と火戸尻山の中間点付近の県道に.この道路は結構走っているが、駐車スペースは多くあったと記憶している.(実は良く、知らんけど・・) |

|